公開整理をする・番外編 「Tokyo Art Speak再考」開催報告

公開整理をする・番外編「Tokyo Art Speak再考」にご参加・ご協力いただいた皆様、ご興味を持ってくださった皆様、ありがとうございました。

簡単ながら開催報告、

そして今回の企画をサポートをしてくださった福井さら氏によるレポートを掲載します。

Tokyo Art Speakや故小倉正史氏についてご理解を深めていただく一助となりましたら幸いです。

公開整理をする・番外編「Tokyo Art Speak再考」 開催報告

日時

2020年11月23日(月・祝) 13:00-15:00

参加方法

Zoomミーティング上で開催

参加者

ゲストスピーカー:原万希子氏、大榎淳氏、小倉利丸氏

ほか13名

※TASの方針を踏襲して、少人数定員で開催しました。

内容

前半 小倉さんとTASをめぐって/TAS主要メンバー&同志の証言

後半 ディスカッション

当日共有された資料・関連URL

▽TAS&故小倉正史氏について

・”Another City/見えない都市”(展覧会)

・イタロ・カルヴィーノ 『見えない都市』1972年

・『オケアノス』『相』(小倉氏制作の同人誌)

・ギー・ドゥボール/シチュアシオニスト

・COBRA/コブラ(美術運動)

・Cobra : un Art Libre,Jean Clarence Lambert,Chêne,1983(書籍)

・アトピックサイト展

・自由国際大学

・ 『アドバスター』(カナダで発行されている大手広告スポンサーを持たない雑誌)

・HAPS

・富山県立近代美術館事件:検閲に関する問題

・芸術概念を拡張せよ!―「表現の不自由展・その後」の展示再開へ向けて@国際自由大学

・表現の不自由展その後再開に向けて:公式HP

・美術評論家連盟会報への小倉さん追悼文

・TAS年表(うしお作成中)

・TAS配布資料

▽アーカイブ関連

・インターネットアーカイブ

・ウェイバック

・京都市立芸大芸術資源研究センター

・多摩美術大学アートアーカイブセンター

福井さら氏によるレポート

はじめに

去る11月23日(月祝)に「公開整理をする 番外編:Tokyo Art Speak 再考」(オンライン)が開催された。このイベントは、美術家であり本企画の主催であるうしお氏が東京都現代美術館「あそびのじかん」(2019)において開催した小倉正史氏(2020年3月急逝)の公開アーカイブ制作《公開整理をする》の番外編に位置付けられる。今回、小倉正史氏の蔵書や手書きの一次資料を含めた多くの物品を今後どのようにアーカイブとして収集整理し機能させていくかという方法論だけでなく、彼の批評的実践であった「Tokyo Art Speak」(以下TAS)について小倉氏のパーソナルな事柄を含め話を伺い意見交換することで、アーカイブ制作の意義や彼の思想について多角的に検討、考察する機会となった。また、コロナ禍で人々がどう協働しアーカイブを制作するか、オンラインでの手法を模索する機会ともなった。序盤はゲストスピーカー三名によるトークが行われ、小倉正史アーカイブの現状報告や小倉氏との関わり、Tokyo Art Speakの活動が紹介された。後半はゲストだけでなく参加者も交え小倉氏が関心を向けていたアートに対する検閲問題や既存のプラットフォームを用いたアーカイブの拠点作りについて意見が交わされ、小倉正史アーカイブを構築するための具体的な方向性がいくつか提示されたといえる。

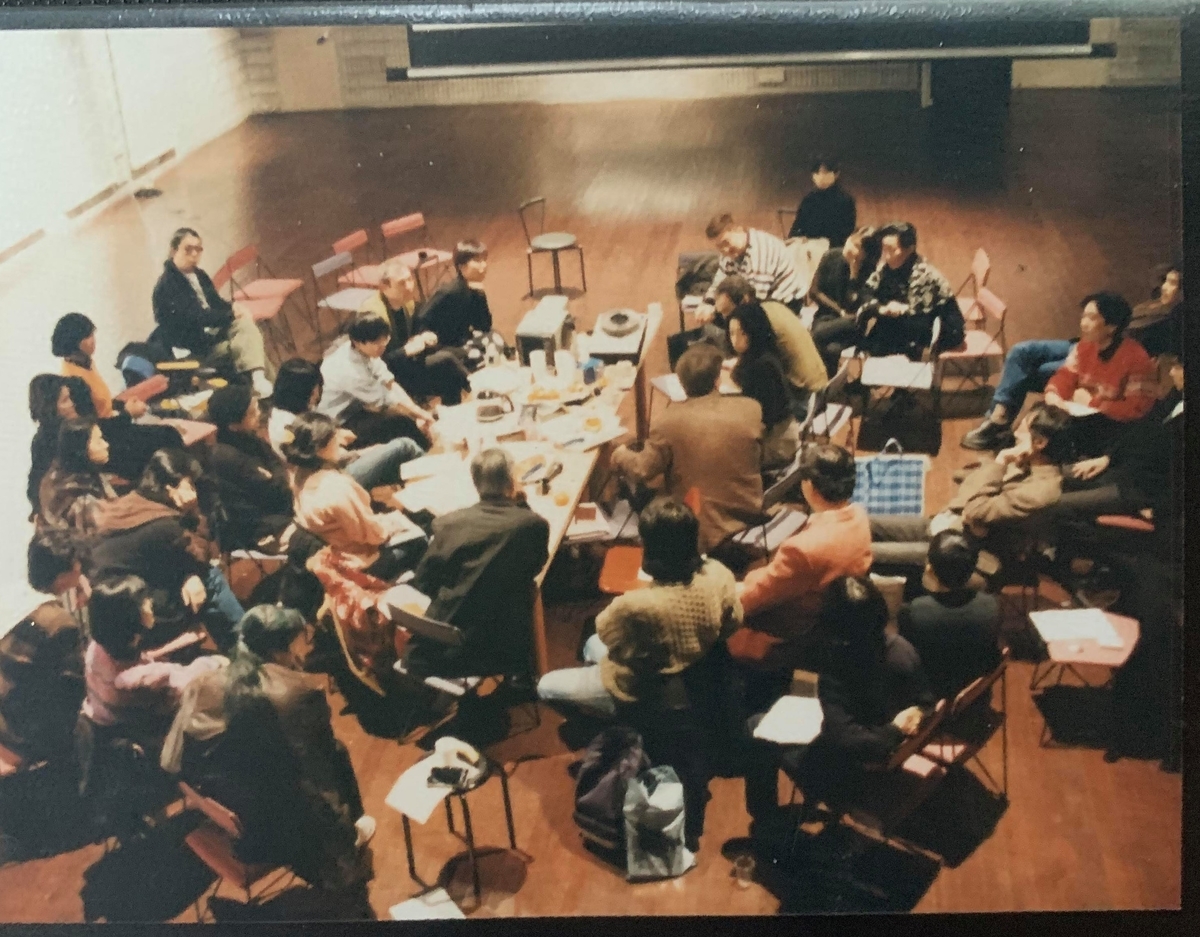

TASの精神と、小倉正史氏の思考

小倉氏と長年関わりを持っていた原万希子氏によれば、小倉氏は雑誌『アトリエ』の編集時代より、日本の現代美術がアメリカ偏向方であることに批判的であった。よって80年代には積極的にヨーロッパ(特にフランス)の理論と実践を多く取り上げ、ヤン・フートやハラルド・ゼーマンらを日本に紹介する先進性を見せる。こうした小倉氏と出会い、自身もインディペンデントなキュレーション活動を行う上で見識を深めるためカナダのレジデンスに参加した原氏は、1990年代初頭のカナダにおける先住民運動をはじめとした時局と美術のポリティカルな関係への積極的な介入を目の当たりにしたという。帰国後そうしたカナダと日本のありようにギャップを感じ、小倉氏とともに批評空間としてのTASを1993年に設立した。同年に公開されたTAS宣言文では、日本とヨーロッパのアートシーンを比べて理解される幾つかの違いについて、何がどう違うのか適当な例を取り上げ議論する月一のイベントを行い記録を出版するという主旨が示されていた。当時は東京在住のアメリカ人ギャラリストや美術手帖編集長の伊藤憲夫氏が参加し、TASをバイリンガルに行うことで国内外にアクセスを開いた。またTASは場所を固定しないこと、少人数で行うことなど小倉氏が重要視したディスカッションの有効性を担保するため幾つか推奨されるルールのもと運営された。しかし、1996年のアトピックサイト展における検閲行為の検証イベントを主宰したことによってTASが大規模化し、本来の性質を失いつつあった90年代半ば以降、活動は2004年らに再開され2007年の解散まで継続された。TASの主要メンバーであり経済学者の小倉利丸氏によれば1990年代の後半、TASではシチュアシオニストを取り上げたトークを多く行っていたという。ドゥボールのスペクタクル概念を支柱としたシチュアシオニスト・インターナショナルの母体でもあり、WWⅡ後の中央に対するカウンターでもあった西洋中心の美術運動「コブラ」の存在や、作家と作品が公的文化に動員されることに対するシチュアシオニストの抵抗。TASはそれらについて考える契機であったと小倉利丸氏は評価する。このように、TASという活動は日本現代アートシーンにおける制度や検閲を含む政治的な議題も扱い、西洋の重要な理論や潮流を引き込みつつ、時々の展覧会や作品について話し合う多様な言論の交点であった。

東京という新しく多様な美術表現が渦巻く都市空間では、見るものの選択肢も多く消費のスピードも速い。そうした中で個々の作品や展覧会に素早く反応し、国際的な視点から美術批評を行ってきた小倉氏には、社会状況に左右されながら日本という閉じた空間で展開される現代美術への明確な危機意識が存在したのではないか。国内外の有力なキュレーターや批評家30人ほどが参加し1994年に制作された『批評の役割』では、彼らのメッセージをTシャツにプリントし販売した。その際小倉氏が作家として出品したTシャツには「現代美術の危機 ⒈装飾的になる⒉独善的になる(エリート意識、公衆からの避難)⒊スペクタクルになる⒋文化産業/行政に取り込まれる」という注意書きのようなものが印字されている。晩年にこの文言を見かえし「今も昔も考えていることが変わらない」とこぼした小倉氏の一貫した思想は、富山県立近代美術館からアトピックサイト展を経てあいちトリエンナーレへ続いた検閲への取り組みにも認められるだろう。トーク中盤では2019年にこの国際展で起こった「表現の不自由展・その後」の検閲問題に関連し、小倉利丸、大榎淳両氏も参加し自由国際大学で行われたシンポジウムの音声が公開された。ここで小倉氏は、少女像が強いメッセージ性を持ちながらも表現のレベルにおいては直接的ではなく、長崎や広島の像よりはるかに優れたアート作品として鑑賞できると指摘する。さらに国際展における責任所在について「ドクメンタ5」でのゼーマンへに対する告訴からディレクター退任という一連の騒動を引き合いに、津田芸術監督を強く批判する発言をしている。実際、当時の美術批評や言説において不自由展の作品の造形性やその質について言及したものは岡崎乾二郎氏など少数であり、ここには検閲をアートの問題として捉え作品の質に言及し、国際展におけるキュレーターの権威的な有り様に切り込む小倉氏の鋭敏な態度が垣間見える。さらに、こうした抑圧やスペクタクルへの抵抗の根底には、戦争体験による米国や日本への反発と怒り、同時に人間の自由や人権を絶対に守らなければいけないという強い意識があったと原万希子氏は指摘している。

小倉正史アーカイブの可能性ー断片・レスポンス・オンゴーイング

さて、個人のアーカイブを制作する場合◯◯文庫のような形でのデータベース化などが考えられるが、トークでは前述のTASや小倉氏の精神に則ったアーカイブ構築が議論された。ここで重要とされたのは、小倉氏の思想の持つ断片的な性質をどのようにアーカイブに落とし込むかであった。たとえば、小倉氏による展覧会「Another City」では彼の書いたテキストを作家に送り、作家がそれに応答する形で作品を制作し、さらにその作品に応答するテキストが執筆され、その往復を収録した冊子が作成された。またTASが解散した2007年ごろ、小倉氏から原万希子氏に送られてきた宿題では封書に書かれたトピックについて書いて返送するというやりとりが行われたという。双方向的でTASに共通した現在性を持つこうした実践のアーカイビングは、関連資料を提示するだけでは足りず、小倉氏の与えた問いに現代の我々も取り組んでいくというオンゴーイングな方法でしか可能にならないという見解が示された。それは原氏が示した森美術館のダムタイプ関連アーカイブ「MAMリサーチ006:クロニクル京都1990s」にみられた非当事者たちが当事者からインタビューを集め制作するような雑多さと継続性が要される。よってうしお氏主催の公開整理のように非当事者を含めた多くの人々を巻き込む形式、TASの根本にあった批評的ディスカッションというやり方を踏襲し、その記録をアーカイブに収録するオーラルヒストリー的な方法論が有効とされた。そのほか、小倉氏が『アドバスター』のような反資本主義や環境主義を掲げる雑誌に関心を持っていたことや、批評を中心とした雑誌『オケアノス』を構想していた事もあり、冊子など印刷物としての記録も検討される。トーク後半では参加者の意見交換も行われ、小倉氏による制度や検閲への抵抗、アメリカに傾倒したアートワールドでを批判し西洋を重視するという判断の背景に存在した、歴史的状況を把握できるアーカイブにすること。また「大地の魔術師たち」やゼーマンを起点とする現代美術の流れの急速な制度化という状況から距離を置いた、小倉氏の美術史観を知れるようなアーカイブにすることは、現在の美術を学ぶ若い年代にとっても有益となるのではないかといった意見が提出された。小倉氏の経歴は、美術における最初期の仕事(東野芳明らと制作した同人誌『相』)を行った1950年代から、美術界を一時離脱した70年代を経て雑誌『アトリエ』の仕事についた80年代、再度美術界との繋がりを持ち始めTASや小倉塾設立に至った90年代後半から2000年代へと展開した。このような基本的なタイムラインを示しつつ、小倉氏の思想の断片に応答していく継続的な活動の記録を構成要素とした、パブリックで可変的なアーカイブ像が描かれた。

アーカイブの技術

しかし、トークでは実際どこにそれを構築するか、現実のアーカイブ作業におけるコロナ禍の困難さも指摘された。現在、小倉氏の資料には大量の蔵書(展覧会カタログ含む)とTASで使用した印刷物、本人直筆の紙資料やイラスト、ヨーロッパや旅先で見たあるいは関わった展覧会の大量のスライドなど合わせて約70箱ほど残っている。このうちカタログとスライドはおおよそ連動しているが、その一致が不明確な上、フィルムそれ自体の保存の課題も抱えている。小倉氏の死後に設置されたアーカイブチームが主体となり、生前の小倉氏との関わりの中で展開されたうしお氏ら公開整理チームも参加し、資料を年代ごとに整理し、デジタルデータ化する作業が進められている。目下、長期的な蔵書保存場所の確保とデジタルアーカイブの拠点を設置が目指される。

このデジタルアーカイブに関してトークでは、無料のプラットフォームの利用が提案された。アメリカが運営する「インターネットアーカイブ」はオンライン上にアーカイブを作ることのできる無料の一般公開ネットワークである。写真や映像などデータ化が可能なものの置き場として、システムの寿命を考慮し個人サイトではないパブリックな場所が推奨された。またコロナで先が見えない時代において、維持管理することと活用することの両立を図るならばオンラインが適しているとの意見も多数あった。さらにインターネットアーカイブのほか、同組織が運営しているマルチメディア資料アーカイブの閲覧サービスである「ウェイバックマシン」や、日本国内のものでは芸術資源と呼ばれる多種多様な記録の保存・活用を行う「京都市立芸術大学芸術資源研究センター」、多摩美術大学のアートアーカイブなどが紹介された。

おわりに

以上のように今回のトークでは、1950年代から亡くなる直前まで精力的に活動した小倉正史氏の思想や実践についてTASでの事例と当事者であるゲストの語りを通じて理解を深めると同時に、小倉正史アーカイブの構築にはTASを踏襲した発展的な形式が必要であることが確認された。さらに今回参加者より新しく提示されたものを含め現在日本では見ることの難しい欧米の展覧会カタログや写真、希少図書を含む書籍やスライド、直筆の一次資料の保存場所と公開方法について、公的な施設への寄贈とオンラインの併用という具体案が示された。よって引き続きTAS関連資料の収集、書籍の整理やスライドとの紐付け作業、オンライン拠点の立ち上げが行われ、さらなる進展が期待される。

(2020年12月 福井)

11/23 公開整理をする・番外編 「Tokyo Art Speak再考」のご案内

下記の通り、公開整理をする・番外編「Tokyo Art Speak再考」を開催いたします。

故小倉正史さん及びTokyo Art Speakの活動、アーカイブに関してご興味のある方のご参加をお待ちしております。

日時

2020年11月23日(月・祝)

13:00-15:00 開場12:45

参加方法

オンライン

https://forms.gle/

参加申し込み完了後にZoomミーティングURLをお知らせします。

※TASの方針を踏襲して、定員は約20名を想定しております。

内容とメッセージ

故小倉正史さんが長年の評論活動で蓄積されてきた資料の一部を、アーティストのうしおと長沼宏昌が借り受け、ご本人と一緒に公開整理するワークショップを2019年後半に行いました。しかし誠に残念ながら2020年3月1日に小倉正史さんがお亡くなりになり、ワークショップは継続困難な状態になりました。

現在、私たちは小倉正史さんの資料が良い形で残され、後年必要とする方に継承されるよう、「小倉アーカイブ」づくりをお手伝いしています。

小倉正史さんの経歴で重要なもののひとつとして、「Tokyo Art Speak(TAS:タス)」での活動があげられます。後年の小倉さんの思考や活動の核となるものがTASでの活動に詰まっているようです。今回は公開整理の番外編として、当時TASの中心メンバーとして関わった皆様からお話を伺い、TASの活動を振り返り理解を深めことができればと思っております。プログラム前半はTASの振り返り、後半は(TAS含め)アーカイブを若い世代にどうつなげるかがメインの話題となります。

Tokyo Art Speakとは

Tokyo Art Speak(TAS:タス)は 1993 年に小倉氏を含む有志によって設立されました。主に後期資本主義社会とグローバリゼーションにより変化してきた社会と現代アートに関わる諸問題をテーマにし、毎回レギュラーメンバーやゲストのトークを中心に、1997 年まで定期的にラウンド・テーブルを開催してきました。

TASは2004年夏から再開し、2006年まで続きました。

〈参考資料〉原万希子さんによるTAS再考

https://fillip.ca/content/rethinking-a-history-of-tokyo-art-speak

参加してみたいけど、ZOOMってどうやって使うの?と思った方は、

よかったら↓こちら↓をご参考になさってください。

悲しいお知らせ

小倉正史さんは2020年3月1日に永眠されました。

闘病中の病院にお見舞いに伺いますと、少し体調の悪そうな日でも生き生きとした顔で美術のお話をしてくださる姿が忘れられません。

病に負けじと、最後まで前を向いて生きていらっしゃいました。

公開整理についても、「これからまた一緒にいろいろやりたいね」と大変意欲的なお言葉をいただいていたところ、大変残念です。

小倉さんの足跡とご業績を長く残し伝えることができるよう切に願うとともに、謹んで哀悼の意を表します。

公開整理 2020年に向けて

本年も残りわずかになりました。

公開整理について、2019年の活動をきちんとまとめたかったなと思いつつもままならず。

せめてお世話になった皆様方に御礼を申し上げないと年越しができません!!

ざっくり活動を振り返りますと、

2019年の7月から始まった東京都現代美術館での「あそびのじかん」展で、本公開整理を始めました。

うしおの《不如意の儀》という作品の1コーナーではあったのですが、この作品はヘロドトスの『歴史』にインスピレーションを受けて展開したものであり、公開整理は「作品と個人の歴史(は、誰のものなのか?どう引き継ぐのか?)」という興味から始まりました。

東京都現代美術館での「あそびのじかん」展の会期中は主に、蔵書とフィルム類の公開整理(作業が中心)と2度の井戸端会議を開催しました。

所沢市で開催した<引込線/放射線>では、整理が済んだ蔵書とフィルム類の展示を行いました。

三鷹市で開催した「TERATOTERA祭り2019」では公開整理(ワークショップ)と2度の井戸端会議を開催しました。また、蔵書(栗鼠文庫)の譲渡会も開催しました。

東京都現代美術館での様々な下準備があってこそですが、特に「TERATOTERA祭り2019」では作業ではなくイベント形式で公開整理を行うことができました。今後に続くベータテストとして、様々な可能性や気づきがあり、大変有難い機会をいただきました。

公開整理される側の役を了承してくださった小倉正史さんをはじめ、今や公開整理の欠かせないチームメイトとなった長沼宏昌さん、井戸端会議のゲストの皆様、裏で様々な調整&ご協力をしてくださった皆様に心から御礼を申し上げます。

2020年は「TERATOTERA祭り2019」で行ったような、イベント形式の公開整理を様々な場所で開催できたらいいなと願っております。プログラムも少し整理して、いくつかのパッケージを検討します。

ワークショップとして呼んでいただけましたら、東京に限らず・日本に限らず、出張致します。

2020年も続く公開整理を引き続きよろしくお願い致します!

皆様のご健康をお祈りいたします。

良いお年をお迎えください。

11/10 山岡さ希子さん(IPAMIA)と井戸端会議

「TERATOTERA祭り2019」で開催した公開整理のご報告その2です。

公開整理2日目も大変熱心な方々が参加してくださり、様々な情報交換をすることができました。

この日は、Independent Performance Artists' Moving Images Archive(IPAMIA)パフォーマンスアートのデジタル映像記録のアーカイブに取り組む、アーティストの山岡さ希子さんをお招きしての井戸端会議を開催しました。

まずはIPAMIAの活動を始めた経緯や活動方針をおうかがいしました。

『アート・アーカイブの便利帖』という入門書もご紹介いただきました。

また、私としては「個人に主観があるように、公共にも主観がある」というお話を大変興味深く拝聴しました。これはアーカイブなんて大変なことは公共機関が行うべきだという考えの一方、なぜ個人や独立組織がアーカイブをするのか(する必要があると考えるのか)という話の流れだったと記憶しています。

そのあとはお待ちかねの宝箱開封式!宝箱なだけに、宝焼酎の段ボールに入っていたのは・・・

- 霜田誠二さんの各種資料 1袋

- イトーターリさんの各種資料 1袋

- 折元立身さんの各種資料 3袋とポスター複数

- 池田一さんの各種資料 1袋

- 及川廣信さんの各種資料 1袋

- ほか、ダムタイプの初期の資料(冊子類)約25冊

つい最近、山岡さんがある方から託された貴重資料集です。これはお宝がたくさん混じっていそうな・・・触っていいのかな?と皆、当初は少し遠慮気味でしたが、「えー、こんなものが!」と大変盛り上がりました。

でもアレですね。ついつい盛り上がってしまって、入っていた袋に戻すのを忘れたり、重なっていた順(もしかしたら本来の持ち主の意図があって整理されていたかもしれない)を忘れてしまったり、たぶんアーカイブの専門家が見たら「コラーっ!!」って怒られますね。。。すみません。

その話の流れだったかどうかは忘れてしまいましたが、専門家によるアーカイブの方法がある一方で、アーティストによるアーカイブの面白さについても話題が出ました。山岡さんにもアーティストによるアーカイブであるというこだわりがあるそうです。それからやはり「アーティストでないと気が付かない目線があるのではないか」という意見もありました。

今後、このお宝資料をどうするのかというお話もしたかったのですが、会場を見回すと美術ライターや編集の方、批評の方、アーティストなどアート関係者が多数ご来場くださっていました。

TERATOTERA祭りが始まる前から小倉さんには相談の上、栗鼠文庫(小倉さんの蔵書)を「大事にしてくれる人にならお分けする」とのご了解をいただいていたので、急遽蔵書の配付会を行いました。皆さん熱心に本を選び、大事そうに抱えて持ち帰ってくれました。

こんな日が来るかもしれないと、本には識別番号入りの蔵書票を貼付けてあります。

自分の本じゃないのに、なんだか少し寂しい気持ちと嬉しい気持ちが入り混じって複雑でした。本って面白い存在ですね。

山岡さんとは閉会後もいろいろお話が尽きませんでした。(お付き合い有難うございました!)おかげさまでたくさんの方とお話ができて、大変学びの多い日となりました。

IPAMIAはアーカイブの他にも様々なイベントを開催していますので、ご興味のある方はWebサイトを覗いてみてください。

山岡さんと公開整理にご参加くださった皆様、そして小倉さんとTERATOTERA祭り関係者の皆様に心から御礼申し上げます。

11/9 小倉正史さんと公開整理&交流会

「TERATOTERA祭り2019」で開催した公開整理のご報告その1です。

現在は横浜方面にお住まいの高齢の小倉正史さんを、わざわざ三鷹までお呼びして公開整理を行いました。

またこの日は、東京都現代美術館の「あそびのじかん」展でお世話になった学芸員の小高日香里さんが公開整理にご出席くださいました。現代美術館での3か月間は殆ど作業に費やしてしまい、小高さんにもきちんと成果報告をすることができていませんでした。わざわざ出向いて報告を聞いていただき、大変有り難いことです。

現代美術館での私たちの公開整理は、次の3つを主軸にした活動でした。

- 小倉さんからお預かりした蔵書の精査と蔵書票の貼付け

- 小倉さんからお預かりしたフィルム・スライド類のデジタル化

- ミニイベント「井戸端会議」開催

ひとまずはこれら3つの活動報告を行いました。

私たちの公開整理は、次の段階に進んでいます。

そのあと少しずつ参加者が増えてきたところで、今度は2.のフィルム・スライド類をデジタル化したものを実際に皆様に見ていただきました。

デジタル化したものはとりあえず外付けHDに保存してあります。それらをプロジェクターで映写しながら、傍らのもう1台のPCではAirtableを開き、小倉さんや他の方々から提供される情報を入力していきます。この時やはり、ネット回線があるととても便利です。海外のアーティストや美術館名などの固有名詞を確認したり、過去と現在の比較など興味関心を広げ、深めることができます。

この日の成果として、ひとつは「次の段階の公開整理」の練習とパッケージ化をシミュレーションできたこと。現代美術館での活動では作業が中心でしたが、今回「TERATOTERA祭り2019」にイベントとして参加できたことで、皆様に成果報告をする機会をいただくことができました。

成果報告をしながら中身を見ていただくことで、知識や問題の共有ができます。また、もうひとつの成果としては公開整理の方法について今後の「面白い」アイデア交換ができたことです。

「面白い」は私たちの継続のために重要なテーマだと考えます。

例えば私はある日、小倉さんのこのフィルム・スライド類のデジタル化作業をしているときに、一風変わった写真群に目を留めました。各地の展覧会を撮影した他の写真と少し違って、それらの写真には何かの工場や会議室、大きなビルの外観です。人間の顔面を型取りした石膏像がたくさん写っていて、最初はジョージ・シーガルみたいな表現のアーティストのアトリエ?と思いましたが、どうもアートの匂いが希薄。

急に気になり始めて、手掛かりがないか写真を拡大拡大・・・。最終的に、会議室に貼ってあったポスターからシルク・ドゥ・ソレイユの工場ではないか?と推測して、裏をとる。と、こんなことがありました。

その話をして写真を小倉さんに見ていただいたところ、「当たり。」と一言。カナダ滞在のついでに行ったのだそうです。なんだか探偵ごっこみたいで、ちょっと楽しかったのでありました。

このアーカイブのにはひとつの特徴があって、それは私たちが「公開」に拘る理由でもあるのですが、フィルム・スライド類に一目でそれとわかる情報が付与されていない・小倉さんにしか分からない状態になっているのであります。また、小倉さんご自身が、「〇〇の写真」と記憶を辿れる以上の、膨大な量ということがあります。

でもそれを逆手にとって、

↓↓↓↓

小倉さんに答え合わせをして、その写真にまつわる情報をヒアリングする

↓↓↓↓

その写真の情報をネットや文献で更に調査して発表する

こんなワークショップができるのではないか?というアイデアが生まれました。

小高さん、

現代美術館で来年、こんなワークショップをやらせていただけないでしょうか???

「東京じゃなくても、日本じゃなくても、様々なところに出かけて行って、このように公開整理やワークショップを続けるのは楽しそうだね。」と私たちチーム公開整理はもちろん、小倉さんからも前向きなご意見をいただくことができました。

またTERACCOさんからは「AIで写真の情報を特定するのはどうか」というご提案もいただきました。ごもっともであります!現代のAIの凄さを知りたい!ぜひ試してみたいところです。

でも興味や知識は自発的に「なんだろう?」と思って取り組まないと身につかないものであります。AIで写真の情報を特定することと、公開整理を行うことで参加者にもたらす影響や効果は少し目的意識が違うのかもしれないとも感じます。

機械的に情報を付与して(あまり苦労せずに)整理することと、「なんだろう?」の興味や様々な体験を人と共有しながら整理をするのでは、そのアーカイブに対する考え方や評価が結果的に違ってくるように思います。

個人的には、皆で「〇〇の展覧会」と結論を出した後、Airtable(データベース)上に展覧会の年代や場所、出品者などの基本情報をタグ付けしていく作業をAIがやってくれるといいなあと妄想しています。

TERATOTERA祭りをサポートするTERACCOには様々な職業の人がいらっしゃるので、お話をするのも大変楽しく、様々なアイデアをいただけるのが素晴らしいと実感しました!

お知らせ 井戸端会議11/10

チーム公開整理は現在、TERATOTERA祭り2019 〜選択の不自由〜に参加しております。明日11/10(日)は、いよいよ最終日。

15時からは、大変楽しみにしていたアーティストの山岡さ希子さんをお招きしての井戸端会議を開催致します。

山岡さんがIPAMIA(Indepedent Performance Artst's Moving Images Archive)で進めているパフォーマンスアーティストの映像アーカイブ共有のお仕事について、お伺いしたいことがたくさんあります!

また今回の目玉は、数か月前に山岡さんがとあるキュレーターさんから貰い受けた宝箱の会公開開封式。なんと中身は80〜90年代の日本のパフォーマンスアートについての資料なのだそうです。何が出てくるのか、大変楽しみです。

どなた様も無料でご参加いただけます。

IPAMIAは、Indepedent Performance Artst's Moving Images Archiveの略。

主に1980年以降の美術ベースのパフォーマンスアートのデジタル映像記録のアーカイヴ。欧米、アジア、そして日本のアーティストたちの作品の記録映像を集めています。2016年の設立後、社会における継続的な知の共有を目指し、webだけでなく公開イベントなどで、映像やアーティスト、ネットワークしている外国のアーカイヴの紹介などを行なっています。メンバーは現在、アーティスト、研究者、アーキビストなど8名で、一種のコレクティブとして活動しています。

山岡さ希子(やまおかさきこ)さんプロフィール

1961年札幌生まれ。20歳になるまでに、国内で10回の引越し経験。

1984 年、武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業。

卒業後、何回か、都内銀座などで絵画の個展。長野県の博物館で学芸員、都内のギャラリーなどの勤務の後は、イラストレーター、仲居、指圧師、警備員、デパート販売員など、様々な職につく。

1992年にシンガポールのアートフェスで、初めて公的にパフォーマンスアートの作品を行う。もとより、上演表現には隠れた関心があり、ついに方法をみつけ、試し始めたところに、タイミングよく、招待が来た。

その後、少しずつ、国際的なパフォーマンスアートのネットワークに参加し、2019年までの間に、23カ国、60以上のイベントにて、作品を発表してきた。90年代は、自然の一部としての自身の身体を捉えた作品であったが、1997年から欧米のフェスに参加する中、フルクサスなどのアイデアを受け継いでいる欧米のアーティストたちの影響を受け、ナンセンス、シュール、ミニマルな身体表現を行うようになる。

2005年以降は、日本の公共空間に関わる作品が増え、サイトスペシフィックで、参加型が増える。インタビューの作品や、落書きめいたドゥローイング作品もある。どのアイデアにせよ、自身の身体の中で身体と意識を「亡命」させる、というコンセプトが潜んでいる。近作に「Naturalization (帰化)」「Body Maintenance」がある。

2016年より、海外での旅の間に、撮りためていた、自他のパフォーマンスアートの記録映像を公的にシェアしたいと考えるようになり、IPAMIAというアーカイヴを始めた。

本イベントはTERATOTERA祭り2019 〜選択の不自由〜の、うしおの《不如意のティーサロン》の中で開催します。